こんにちは!!もちうさこです!!!

もう大興奮ですね!

世界で初めて「ブラックホールの影」を撮影することに成功したと、日米欧などの国際研究チームが発表しましたね!!

理論的には存在するといわれて、だれもが名前を知っている「ブラックホール」

しかし誰もその姿を見たことがない「ブラックホール」

影があるってことは実態があるってこと?よね?

それを撮影したというんですから、もう超超超超×100000くらいびっくり!!!

研究チームは

どうやって「ブラックホール」の影を撮影することができたのでしょう?そして、その撮影できた仕組みなどはどうなっているのでしょう?

今回は

「ブラックホール」とは

「ブラックホール」と中性子星との違い

「ブラックホール」撮影の偉業とノーベル賞

「ブラックホール」の影を撮影することができたのか

「ブラックホール」を撮影できた仕組

「ブラックホール」撮影プロジェクト

「ブラックホール」撮影に関わった日本人の活躍

について、

難しいことがよくわからない「筆者もちうさこ」でもわかるように書いていきます!!

◆関連記事◆

ブラックホール研究 「本間希樹国立天文台教授」の経歴プロフィール記事はこちら

お好きなところからお読みください

ブラックホールとは

ブラックホールは、光を放たない天体のこと。

宇宙にある謎の穴ではありません。

大質量の恒星が一生の最後に自らの重力でつぶれて生じるとされる天体で、ドイツの天文学者が1916年に存在を推定したしました。

宇宙で一番速いのは光ですが、ブラックホールは光さえも、その強力な重力で吸いこんでしまいます。

そのためブラックホールは光を発することができないのです。

ブラックホールの周りは、その重力によって光の方向が曲げられてしまいます。

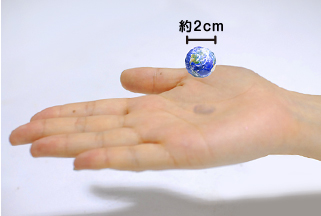

ブラックホールはとてもとても重く、もし地球と同じ重さのブラックホールがあったとしたら、大きさは2センチメートルぐらいになります。

なんか、スケールでかすぎて、想像が追い付かない(;^_^A

莫大な質量を持つにもかかわらず非常にコンパクトな、宇宙でも特異な天体です。ブラックホールが「ある」ことで、その周辺の時空間がゆがみ、周囲の物質は激しく加熱されます。

真っ黒なはずのブラックホールですが、高温になった円ばんが、X線などの光を多量に発生させます。

ブラックホールに隣接する高エネルギー体の天体が、X線を放つことで、

私たちは中心にあるブラックホールを間接的に知ることができ、ブラックホールの位置を確認し、その動きや、磁場なども観測します。

銀河の中心には太陽の100万~100億倍の質量を持つ巨大ブラックホールがあるとされています。

ブラックホールになれなかった「中性子星」

あれ?コンパクトだけど重い星って中性子星とは違うの?

ちなみに、「中性子星」とは

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

中性子星は、少しだけ重さが足りなくて、ブラックホールになりきれなかった赤色超巨星からできる星です。

原子を構成している素粒子(陽子、中性子、電子)のうちの一つである中性子がぎっしりつまっているため、「中性子星」と名付けられました。

大きさは、太陽と同じ重さの中性子星でも、20キロメートル程度と極端に小さくなります。

さらに、ブラックホールほどではないですが重力が強いため密度が非常に高く、角砂糖1個分で数億トンにもなります。

ブラックホールを撮影した偉業はノーベル賞に値する?

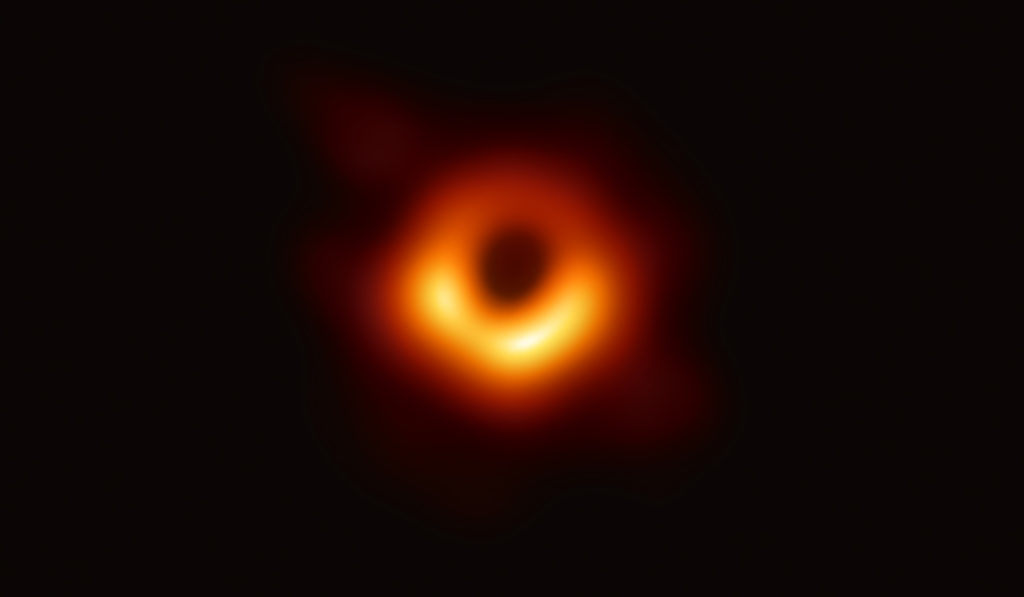

国立天文台など世界約80の研究機関による国際チームは、ブラックホールの撮影に初めて成功したと発表しました。

ブラックホールは、物理学者アインシュタインの一般相対性理論を基に、

約100年前に「ある」と予言された天体ですが、周囲の現象などから間接的に観測することしかできなかったのです。

今回ブラックホールの撮影に初めて成功したということは、ブラックホールの存在を証明する世界初の成果となる大変な偉業となったのです!!

この業績をどうやってたたえるか、すでに検討されているかもしれないですね!!

「M87」銀河の中心の巨大ブラックホールの存在

今回撮影したのは、地球から約5500万光年(※1)離れた「M87」という銀河の中心部にある巨大ブラックホール。

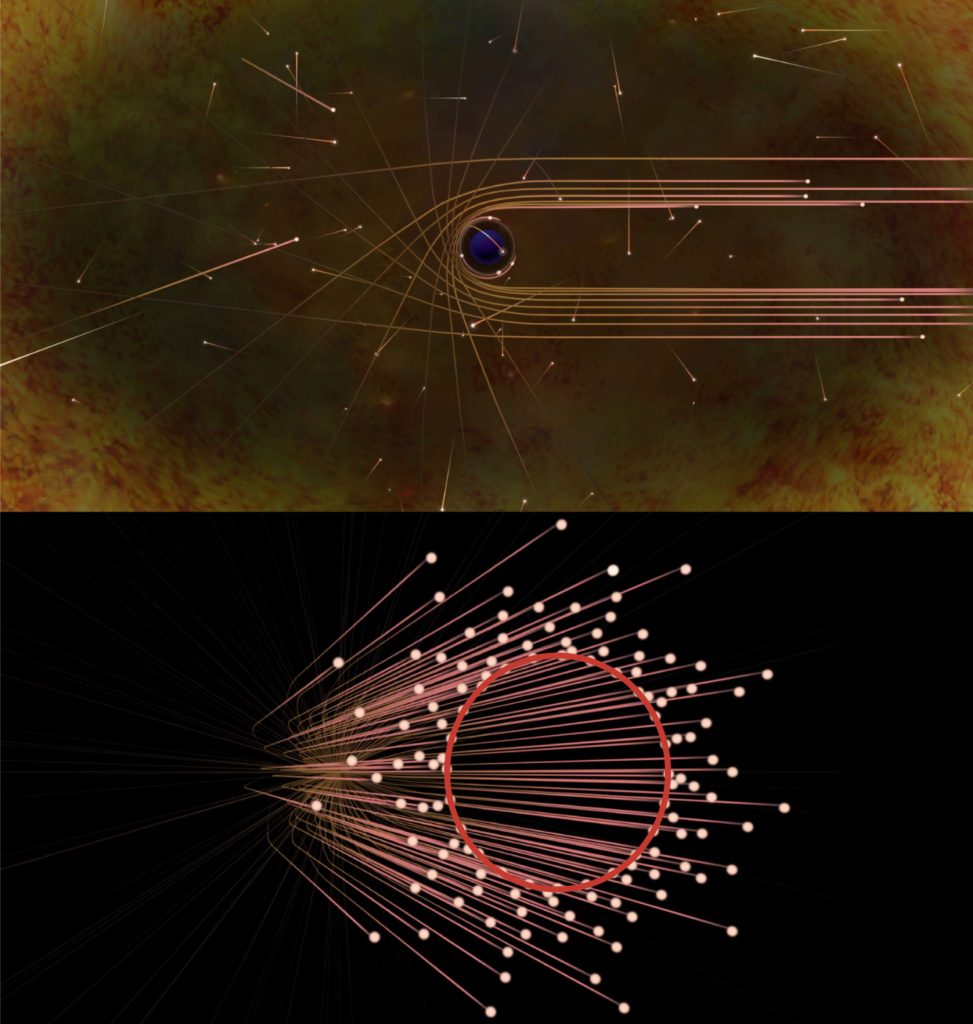

光が、ある距離以上にブラックホールに近づくと、光はブラックホールの重力にとらえられ、ブラックホールを周回しながらやがてブラックホールに吸い込まれてしまいます。

その距離よりも遠い位置を通過する光は、進行方向が曲げられるため、本来は地球に届かない光も地球に届くようになります 。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↑↑↑↑↑↑↑↑

内側のある一定範囲(赤い丸の中)では光がやってこないことがわかります。これが、ブラックホールシャドウです。

その結果、ブラックホールの周囲で強く輝くガスの中に、黒い「穴」が浮かび上がったのです。

ブラックホールは重力が非常に強く、光さえも脱出できないとされているため、観測は極めて困難でした。

M87のブラックホールも周囲の電磁波から存在が「推定」されているだけだったのですね!

※1 】1光年は約9兆4600億キロ・メートル

ブラックホール撮影プロジェクト

「イベント・ホライズン・テレスコープ」

地球上の8つの電波望遠鏡を結合させた国際協力プロジェクト

「 イベント・ホライズン・テレスコープ 」

ブラックホールの画像を撮影することを目標としています。

「 イベント・ホライズン・テレスコープ 」は、世界中の電波望遠鏡をつなぎ合わせて、他に類を見ない感度と、解析度を持つ地球サイズの仮想的な望遠鏡を作り上げるプロジェクトです

長年にわたる国際協力の結果であり、アインシュタインの一般相対性理論で予言された宇宙のもっとも極限的な天体を探る新しい手段を研究者たちに提供しました。

※なお今年は、一般相対性理論が歴史的な実験によって初めて実証されてから100年の節目の年に当たります。

イベント・ホライズン・テレスコープを実現するためには、既存の8つの望遠鏡をアップグレードし結合する必要がありました。

望遠鏡は(観測条件は良い場所ですが人間にとっては厳しい環境)である、ハワイやメキシコの火山、アリゾナやスペイン・シエラネバダ山脈の山々、チリのアタカマ砂漠、そして南極に設置されました。

世界8か所の電波望遠鏡で一斉に観測したデータから、極めて高い解像度の画像を合成したのです。

ブラックホールを撮影した仕組み

ブラックホールは見えないのに、どうやって見ようというのでしょうか?

ブラックホールの周りでは、チリやガスがものすごいスピードで引き寄せられています。そのチリやガスは、ブラックホールに取り込まれる直前まで微弱な電波を発しています。

その電波をとらえて、チリやガスの姿を描き出せれば、中心にあるとされるブラックホールの形を浮かび上がらせることができるのではないか?と考えられたのです。

イベント・ホライズン・テレスコープは、

超長基線電波干渉計(Very Long Baseline Interferometry: VLBI)という仕組みを用いています。

世界中に散らばる望遠鏡を同期させ、地球の自転を利用することで、地球サイズの望遠鏡を構成します。

今回イベント・ホライズン・テレスコープが観測したのは、波長1.3mmの電波でした。超長基線電波干渉計 により、イベント・ホライズン・テレスコープは解像度20マイクロ秒角という極めて高い解像度を実現できました。

これは、人間の視力300万に相当し、月面に置いたゴルフボールが見えるほどの精度だそうですよ!

ブラックホール撮影に関わった日本人の活躍

このプロジェクトでは、日本人研究者が、重要な役割を果たしています。

国立天文台の本間希樹教授です。

本間さんがブラックホールのプロジェクトに参加したのは、9年前。

電波望遠鏡の第一人者、アメリカのドールマン教授の論文を読んだことがきっかけでした。不可能とされてきたブラックホールの観測。世界各地の電波望遠鏡を使って一斉に観測を行えば、かなうかもしれないと提案したのです。

電波望遠鏡の連携観測にあたる研究者たちの間で課題となっていたのは、

「膨大なデータを、どう安定して、記録装置に送るか」です。

データの送信が少しでも乱れると、記録装置に届いた際に刻まれる時刻も、乱れてしまいまうので、もし記録された時刻にズレがあると、4か所の望遠鏡のデータを、突き合わせることができなくなります。

研究者たちには、高い精度でデータを送る仕組みが求められていました。

日本の研究チームは、2000年から8年がかりで、パラボラアンテナから伝送設備、ケーブル1本に至るまで、ほとんどエラーなしで精度高く動作するシステムを作ることに成功し、当時世界の研究者から高い評価を得ていました。

こうした積み重ねをもとに、本間さんは、「これまでの日本の経験を世界で生かしたい」とプロジェクトへの参加を申し出たのです。

そして本間希樹教授は、プロジェクトのカギを握る

「チリにある世界最高性能の電波望遠鏡「アルマ」で、最大66台ものアンテナで得られる膨大なデータを、安定して記録できるシステムの開発 」を任されました。

本間さんは、3年をかけて、1本のケーブルで、従来の8本分の送信が出来る新たなシステムをメーカーと共に開発。実際にデータを安定して送ることに成功したのです!!

「日本の研究者は、ソフトウェアや研究においても貢献をしています。

私たちは、『スパース・モデリング』と呼ばれる新しい手法をデータ処理に取り入れました。これにより、限られたデータから信頼性の高い画像を得ることができました。

最終的には、4つの独立した内部チームが3つの手法でデータの画像化を行い、いずれもブラックホールシャドウが現れることを確認しました。」

と、イベント・ホライズン・テレスコープ日本チームの代表である本間希樹 国立天文台教授・水沢VLBI観測所長は語ります。

研究チームの一員で、2019年3月まで国立天文台に在籍し現在はマサチューセッツ工科大学ヘイスタック観測所に移った森山小太郎研究員は

「さらに私たちは、具体的な方法を変えながらおよそ5万通りもの画像化を行い、得られたブラックホールシャドウの画像の特徴が本当に信頼できるものであるかを入念に確かめました。」と語っています。

国立天文台観測成果より引用

まとめ

今回は自分にわかるように書いたので、だいぶ言葉を端折ったり、わかんないけど書きようがなく引用した文言を使ったりしながら

「ブラックホール」とは

「ブラックホール」と中性子星との違い

「ブラックホール」撮影の偉業とノーベル賞

「ブラックホール」の影を撮影することができたのか

「ブラックホール」を撮影できた仕組

「ブラックホール」撮影プロジェクト

「ブラックホール」撮影に関わった日本人の活躍

について、書いてみました!!

難しいことがよくわからない「もちうさこ」でも、ぼんやりわかるように書いてみました!!

ブラックホールが見つかるおまじない

↓↓↓↓↓